L’articolo 32 della Costituzione affida alla Repubblica la tutela della salute delle persone, attraverso una leale collaborazione tra governo e Regioni: tuttavia a partire dalla riforma costituzionale del 2001 la sanità rappresenta materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Il primo assegna le risorse e definisce i Livelli essenziali di assistenza (LEA), ovvero le prestazioni che devono essere garantite alle persone. Ai 21 servizi sanitari regionali spetta invece l’organizzazione ed erogazione dell’assistenza sanitaria. Purtroppo, l’entità di diseguaglianze, iniquità e sprechi, oltre che il triste fenomeno della migrazione sanitaria, da anni certificano che il principio della ‘leale collaborazione’ non ha mai soddisfatto pienamente quel diritto alla tutela della salute, scolpito dai Padri costituenti nell’articolo 32, un diritto fondamentale, sempre più legato al CAP di residenza delle persone con un gap Nord-Sud ormai incolmabile. Infatti, nell’ultimo decennio, caratterizzato da un imponente definanziamento della sanità pubblica, governi e Regioni – lungi dall’essere collaborativi – hanno messo in scena un conflitto istituzionale alimentato da equilibri politici e compromessi partitici, scaricando le conseguenze su aziende sanitarie e professionisti, ma soprattutto su pazienti e famiglie delle fasce socioeconomiche più basse, in particolare nelle Regioni del Centro-Sud.

In sanità quello della leale collaborazione Stato-Regioni è uno scottante tema politico davanti al quale i vari esecutivi negli anni hanno abdicato o cercato soluzioni improbabili, tanto che in poco tempo ha attraversato da un estremo all’altro l’intera gaussiana. Il diritto alla tutela della salute delle persone è stato infatti catapultato dalla proposta di riforma costituzionale poi respinta con il referendum del dicembre 2016 – che eliminando della legislazione concorrente (art. 117 Cost.) e restituendo allo Stato alcuni poteri esclusivi avrebbe dovuto porre fine (?) alle diseguaglianze regionali – alla deriva regionalista innescata dagli accordi preliminari tra il governo e 3 Regioni del Nord (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto) che, facendo appello all’art. 116 della Costituzione, puntano a ottenere maggiori autonomie, anche in campo sanitario. Eppure il problema è squisitamente tecnico, e non richiede alcuna riforma costituzionale, se non potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sulle Regioni, funzione a cui tutti i governi hanno rinunciato, lasciando che le autonomie regionali prendessero il sopravvento, nel bene e nel male. Infatti, il political agreement tra Stato e Regioni ha progressivamente cristallizzato gli strumenti di monitoraggio (griglia LEA) e di miglioramento (Piani di rientro) di fatto incompleti, obsoleti e di documentata inefficacia.

In sanità quello della leale collaborazione Stato-Regioni è uno scottante tema politico davanti al quale i vari esecutivi negli anni hanno abdicato o cercato soluzioni improbabili, tanto che in poco tempo ha attraversato da un estremo all’altro l’intera gaussiana. Il diritto alla tutela della salute delle persone è stato infatti catapultato dalla proposta di riforma costituzionale poi respinta con il referendum del dicembre 2016 – che eliminando della legislazione concorrente (art. 117 Cost.) e restituendo allo Stato alcuni poteri esclusivi avrebbe dovuto porre fine (?) alle diseguaglianze regionali – alla deriva regionalista innescata dagli accordi preliminari tra il governo e 3 Regioni del Nord (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto) che, facendo appello all’art. 116 della Costituzione, puntano a ottenere maggiori autonomie, anche in campo sanitario. Eppure il problema è squisitamente tecnico, e non richiede alcuna riforma costituzionale, se non potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sulle Regioni, funzione a cui tutti i governi hanno rinunciato, lasciando che le autonomie regionali prendessero il sopravvento, nel bene e nel male. Infatti, il political agreement tra Stato e Regioni ha progressivamente cristallizzato gli strumenti di monitoraggio (griglia LEA) e di miglioramento (Piani di rientro) di fatto incompleti, obsoleti e di documentata inefficacia.

La pandemia non ha fatto che ingigantire questo cortocircuito di competenze in tema di tutela della salute, enfatizzando l’impossibilità di attuare un’unica catena di comando, viste le innumerevoli differenze regionali nella gestione dell’assistenza ai pazienti Covid. Per evitare scontri istituzionali con le Regioni, il governo, da un lato, ha scelto di non avocare a sé l’esercizio del potere sostitutivo a garanzia dell’interesse nazionale di fronte a un pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica (art. 120 della Costituzione), né ha tenuto conto

che la carta costituzionale affida allo Stato la legislazione esclusiva in materia di profilassi internazionale (art. 117 lett. q), come nel caso di una pandemia. Dall’altro, con il d.l. 16 maggio 2020 nr. 33 (art. 1, comma 16) ha demandato

interamente alle Regioni la responsabilità del monitoraggio epidemiologico e l’introduzione in deroga di misure ampliative o restrittive, rispetto a quelle nazionali. In pratica, senza la definizione di uno standard nazionale di tamponi per 100.000 abitanti, ogni Regione ha ‘dosato al bisogno’ la propria capacità di testing.

In questo contesto si sono concretizzati differenti modelli regionali nella gestione della pandemia che, al di là della violenza con cui si è abbattuta nei vari territori, ha risentito inevitabilmente del modello organizzativo dei differenti servizi sanitari regionali.

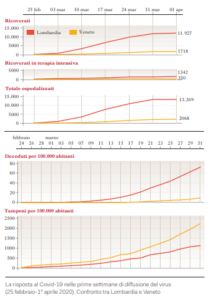

Il Veneto, che ha sperimentato una ‘tempesta’ meno violenta, ha puntato subito al potenziamento dei tamponi e alla precoce identificazione dei casi sul territorio, mettendo in atto strategie di isolamento dei casi in ospedale e contenendo al minimo i focolai intraospedalieri che nella prima fase hanno rappresentato un’esplosiva modalità di diffusione dell’epidemia. Lo studio di Vo’, avviato immediatamente grazie all’intuizione del professor Andrea Crisanti, ha documentato il ruolo degli asintomatici nella diffusione dell’infezione, rappresentando una pietra miliare per la comunità scientifica internazionale. Tutto questo è stato reso possibile grazie a una rete di servizi territoriali che certo non è stata messa in campo in occasione della pandemia, ma era già una colonna portante del servizio sanitario regionale.

L’Emilia-Romagna, colpita subito con grande violenza nella provincia di Piacenza contigua al focolaio di Codogno, ha sperimentato diverse epidemie ospedaliere, ma è riuscita a contenere la violenza della ‘tempesta’ nel momento in cui ha messo in campo su larga scala l’identificazione precoce dei pazienti sul territorio e a domicilio, tramite l’attivazione delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA). Vere e proprie ‘squadre’ formate da medici di famiglia, specialisti, infermieri, con un compito ben preciso: individuare e assistere a domicilio le persone affette da Covid-19 che non necessitavano di ricovero ospedaliero. Anche in questo caso, un territorio già adeguatamente potenziato ha preso in mano le redini della gestione dell’epidemia con visite domiciliari, terapie, triages telefonici e visite alle residenze per anziani, lasciando all’ospedale solo i casi più gravi. E dove la situazione stava per sfuggire di mano, come a Medicina (Bologna), è stata stabilita immediatamente una zona rossa. La gestione della pandemia in Lombardia, dove lo scoppio dell’epidemia è stato un vero e proprio ‘tsunami’, è stata condizionata sia da fattori predisponenti (elevata densità di popolazione, ampia circolazione di persone con tasso molto elevato di contatti sociali), sia da un modello organizzativo ospedalocentrico. Infatti, la sanità lombarda ha puntato molto su strutture ospedaliere d’eccellenza, anche al fine di attrarre pazienti da altre Regioni, ma non ha mai brillato per qualità dell’assistenza territoriale, peraltro ulteriormente indebolita dalla riforma Maroni.

In questo contesto, dove il virus circolava liberamente da mesi, si sono susseguite scelte politiche e sanitarie discutibili. Dalla mancata diagnosi a metà gennaio dei casi di polmoniti anomale alla sottovalutazione del problema con gli slogan rassicuranti di fine febbraio, sino alla mancata zona rossa di Alzano Lombardo e Nembro; dalle troppe attività produttive rimaste aperte in deroga al decreto chiudi Italia al mancato blocco dei trasporti pubblici; dall’insufficiente gestione territoriale dei casi al sovraccarico di ospedali e terapie intensive; dalle svariate epidemie ospedaliere con contagio di un numero elevatissimo di operatori sanitari, alla dimissione di pazienti meno gravi ma ancora contagiosi verso RSA (Residenze sanitarie assistenziali) e case di riposo; dal mancato potenziamento della capacità di testing e tracing, all’inadeguata gestione dell’isolamento domiciliare. Tutto questo ha innescato un circolo vizioso che ha messo in crisi la sanità regionale: la mancata identificazione precoce dei pazienti sul territorio ne ha determinato l’aggravamento e il ricovero in ospedale, sino a quando c’era capienza. Poi si è cercato di alleggerire le strutture ospedaliere dimettendo pazienti verso le RSA.

I dati ISTAT certificano un drammatico eccesso di mortalità nelle province più colpite che testimonia da un lato il sovraccarico di ospedali e terapie intensive, dall’altro un elevato numero di decessi Covid non diagnosticati a domicilio. Ma in un Paese dove il servizio sanitario nazionale è fondato sui principi di uguaglianza, solidarietà e universalismo qual è la via d’uscita per eliminare queste inaccettabili variabilità regionali e locali nella esigibilità di un diritto costituzionale fondamentale? Purtroppo nessuna! Almeno sino a quando la politica punterà sulla moltiplicazione dei centri di potere quale strategia di clientelismo e sopravvivenza.

I dati ISTAT certificano un drammatico eccesso di mortalità nelle province più colpite che testimonia da un lato il sovraccarico di ospedali e terapie intensive, dall’altro un elevato numero di decessi Covid non diagnosticati a domicilio. Ma in un Paese dove il servizio sanitario nazionale è fondato sui principi di uguaglianza, solidarietà e universalismo qual è la via d’uscita per eliminare queste inaccettabili variabilità regionali e locali nella esigibilità di un diritto costituzionale fondamentale? Purtroppo nessuna! Almeno sino a quando la politica punterà sulla moltiplicazione dei centri di potere quale strategia di clientelismo e sopravvivenza.

https://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/articoli/20210101-LDA2020.pdf